Museale Kleinode im Landkreis Zwickau

Wissenswertes zu den einzelnen Motiven

Robert-Schumann-Haus Zwickau

Im Jahr 1914 erwarb die Stadt Zwickau das Geburtshaus des Komponisten Robert Schumann am Zwickauer Hauptmarkt. 1956 wurde hier das Robert-Schumann-Haus eröffnet.

Mit mehr als 4 000 Originalhandschriften Robert Schumanns und seiner Gattin, der Pianistin Clara geb. Wieck beherbergt es heute die weltweit größte Schumann-Sammlung und gilt als eines der schönsten deutschen Musikermuseen.

In acht Räumen werden Leben und Werk Robert und Clara Schumanns in Portraits, Musikinstrumenten,

Handschriften, Drucken, Programmzetteln und Erinnerungsstücken anschaulich. Die Räume sind thematisch in Zwickauer Jugendzeit, Junggesellenjahre, Bräutigamszeit, Leipziger Ehejahre, Dresdner Jahre und Rheinische Jahre aufgeteilt. Des Weiteren gibt es eine Spielecke auf der Emporengalerie des Wintergartens mit Komponisten-Memory und einem Spiel zur Leipziger Musikgeschichte.

Schumanns Geburtszimmer, heute Gedenkzimmer, ist mit Instrumenten und Mobiliar aus dem Nachlass von Robert und Clara Schumann eingerichtet. So befinden sich dort z. B. Schumanns Schreibtisch mit Zeitschriften- und Notenbänden aus seinem Besitz und den von ihm an dieser Stelle platzierten Büsten und Portraits seiner Vorbilder Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel und Ludwig van Beethoven.

Das von der amerikanischen Performance-Künstlerin Janet Grau gestaltete Treppenhausfoyer bietet seit 2011 einen zusätzlichen Raum mit Schumann-Büsten und multimedialen Angeboten.

Führungen durch das Haus werden in fünf Sprachen angeboten. Regelmäßig finden Kammerkonzerte und Vortragsveranstaltungen statt.

Heimatmuseum St. Niclas

Das Heimatmuseum St. Niclas befindet sich im historischen Gemäuer eines über 250 Jahre alten Fachwerkhauses am Mülsenbach.

Im November 1994 wurde das historische Gebäude dem Heimatverein Mülsen e. V. übergeben, welcher darin ein vereinseigenes Heimatmuseum etablieren wollte. Am 12. September 2010 konnte das Heimatmuseum St. Niclas nach umfangreichen Sanierungsarbeiten am und im Fachwerkhaus sowie der Außenanlagen durch die aktive Unterstützung von Firmen und Vereinsmitgliedern eröffnet werden.

Jede Räumlichkeit hat ihre Spezifik. Während im Flur des Gebäudes die Hausgeschichte des früheren Weberhauses dargestellt und im Erdgeschoss das Vereinsleben des Ortes sowie die Bergbautradition des Mülsener Steinkohlenbergbaus und die frühere Hauswirtschaft verdeutlicht werden, sind im Obergeschoss die Wohnverhältnisse einer Arbeiterfamilie um ca. 1900 zu sehen. Eine originale Frisierstube, eine Schul- und eine Kinderspielecke sowie Höhepunkte der Ortsgeschichte von Mülsen St. Niclas können u. a. betrachtet werden.

Im Erdgeschoss sind außerdem eine historische Abortanlage, der ehemalige Ziegenstall und die Räucherei zum Sauschlachten untergebracht. Im Schuppenraum gibt es Übersichten und Geräte der örtlichen Landwirtschaft zu sehen. Der Besucher findet natürlich auch zahlreiche Details, die das Leben in der damaligen Zeit nachhaltig deutlich machen.

Im und am Museum finden jährlich zahlreiche Sonderveranstaltungen, wie "Nachts im Museum", "Kürbisfest" und vieles andere mehr, statt.

Esche-Museum Limbach-Oberfrohna

Früher Strümpfe und Handschuhe, heute technische Textilien für Autoindustrie und Windkrafträder – es geht um den Stoff und die Familie, die Limbach-Oberfrohna und die ganze Region geprägt haben.

In einer der ältesten noch erhaltenen Fabrikbauten Sachsens aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, in der ehemaligen Strumpffabrik "Reinhold Esche", wird Wirkerei- und Stadtgeschichte spannend erzählt. Die für das Museum namensgebende Familie Esche prägte über Generationen die Industrialisierung Westsachsens, zeichnete sich jedoch ebenso durch soziales und kulturelles Engagement aus.

Die Museumssammlung umfasst ca. 12 000 Objekte, vor allem Strümpfe, Handschuhe, Unterwäsche und Nähwirkerzeugnisse. Hinzu kommen rund 800 Maschinen und Geräte. Gut 2 300 Archivalien und Bilddokumente zeigen die enge Verbindung von Stadt- und Industrieentwicklung, ca. 500 Objekte die Stadt- und Regionalgeschichte. Sie belegen die erfolgreiche Entwicklung der Limbacher Wirkerei von der handwerklichen Heimarbeit über die Kleinindustrie bis hin zum weltbekannten Unternehmen.

Zu sehen sind u. a. funktionstüchtige Handkulierstühle, Kettenwirk- und Strickmaschinen, eine Malimo 500, zahlreiche Textilien und stadtgeschichtliche Exponate.

Gleichfalls sind zahlreiche Dokumente, Fotos und Informationen über den Erfinder der Nähwirktechnologie – MALIMO - Heinrich Mauersberger, zu finden. MALIMO revolutionierte die Textilindustrie der DDR und wurde in großen Mengen hergestellt. Typische Produkte waren Handtücher und Gardinen.

Porzellanausstellung Fraureuth

Von 1865/1866 bis 1925 wurde in der "Porzellanfabrik von Römer und Födisch Fraureuth" das weltberühmte Fraureuther Porzellan produziert.

Hergestellt wurde hauptsächlich Gebrauchsporzellan, beispielsweise Kaffee- und Speiseservices, Siebe, Töpfe, Eimer, Nachttöpfe, Kerzenleuchter u. v. m. Aber auch Kunstporzellan gab es in Form von Figuren - Menschen oder Tiere -, Vasen in verschiedensten Formen und Funktionen, Porzellanbilder, Deckeldosen im Jugendstil und Art déco in feinster Handmalerei.

Im ehemaligen restaurierten Herrenhaus der Porzellanfabrik, in dem früher die Produktion verwaltet wurde und das den würdigen Rahmen für wichtige Vertragsverhandlungen abgegeben hat, kann heute in einer vielseitigen und umfangreichen Ausstellung eine große Auswahl an Porzellanobjekten bewundert werden. Gleichzeitig ist Interessantes über die Geschichte des Fraureuther Porzellans zu erfahren.

Zu sehen sind u. a. kleine und große Kunstwerke, die von namhaften Künstlern wie Constantin Holzer-Defanti, Anton Grath, Prof. Ludwig Augmüller, Carl Lorenz, Heinz Schaubach, Doris Adler, Carl Nacke, Hans Harders, Oskar Pflug, Max Hermann Fritz und vielen anderen geschaffen wurden und erstaunliche Einblicke in den Kunstgeschmack des frühen 20. Jahrhunderts erlauben.

Betreut wird die Ausstellung vom im Jahr 2005 gegründeten Förderverein Fraureuther Porzellan e. V., der es sich zum Ziel gemacht hat, das in Fraureuth hergestellte Porzellan wieder publik zu machen.

Karl-May-Haus Hohenstein-Ernstthal

Karl Friedrich May, der berühmteste Sohn der Stadt Hohenstein-Ernstthal, wurde am 25. Februar 1842 im Stadtteil Ernstthal als fünftes von vierzehn Kindern einer armen Weberfamilie geboren. Der Schriftsteller ist der Schöpfer solch legendärer Figuren wie Old Shatterhand, Winnetou, Kara Ben Nemsi und natürlich Hadschi Halef Omar Ben Hadschi Abul Abbas Ibn Hadschi Dawud al Gossarah.

Abenteuerlich wie seine Schriften stellt sich das Leben des meistgelesenen deutschen Schriftstellers dar. In bis dato 46 Sprachen übersetzt und allein in deutscher Sprache in einer Auflage von über 80 Millionen Exemplaren erschienen, hat Karl May die Leser wie kaum ein anderer in seinen Bann gezogen. Wohl niemand, der nicht eine der zahlreichen Verfilmungen seiner Bücher im Kino oder Fernsehen gesehen hat.

Ihm zu Ehren wurde 1985 sein Geburtshaus in der Karl-May-Straße 54 als Museum eingerichtet. Die "Wiege Old Shatterhands" entwickelte sich seitdem zum "Mekka" für die Karl-May-Freunde aus aller Welt. In dem rund 300 Jahre alten Weberhaus werden Leben, Werk und Wirken des weltbekannten Literaten aus Hohenstein-Ernstthal überzeugend dargestellt.

Beeindruckend ist die präsentierte Sammlung fremdsprachiger und ausländischer Karl-May-Ausgaben ebenso, wie die Weberstube, die dem Arbeits- und Wohnraum der Familie May um 1842 nachempfunden ist und den schweren Alltag jener Zeit vermittelt. In Ergänzung zur Dauerexposition finden regelmäßig Sonderausstellungen statt. Im Museumsladen findet jeder Besucher sein Reiseandenken.

Stadt- und Dampfmaschinenmuseum Werdau

Das Stadt- und Dampfmaschinenmuseum Werdau ist eines der ältesten Gebäude in Werdau. Erbaut wurde es 1781 für Friedrich August Baumgarten, dem Urgroßvater des späteren Erfinders des ersten lenkbaren Luftschiffes, Georg Baumgarten. Gegründet wurde das Museum 1916/17. Im Jahr 2003 wurde es generalsaniert.

Am Stadtmodell können sich Besucher einen Überblick über die Stadt mit Rathaus, Schloss, Marienkirche und Stadtmauer im Jahre 1628 verschaffen. Wertvolle Gegenstände zeugen aus der Zeit ab 1300, beispielsweise der barocke Taufständer aus der Marienkirche und der Egidienstein aus dem Jahr 1480, der ehemals in der Stadtmauer verbaut war.

Neben Stadtgeschichte und Industriegeschichte präsentiert das Museum in einer Dauerausstellung einen Teil seiner deutschlandweit größten Sammlung von Fraureuther Porzellan.

Des Weiteren verfügt die Einrichtung mit dem IFA-Archiv über eine umfangreiche Dokumentensammlung zum Fahrzeugbau in Werdau.

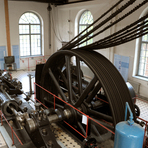

Im Garten des Museums, indem sich von Mai bis Oktober die Museumsgartenbahn - eine Miniatureisenbahn - dreht, befindet sich eine 600 PS Dampfmaschine im originalen Maschinenhaus, welche mit Elektromotor vorführbar ist. Die Dampfmaschine zählt heute zu den größten noch erhaltenen Dampfmaschinen Mitteleuropas.

Wechselnde Sonderausstellungen und Veranstaltungen, wie das IFA-Oldtimertreffen, das Gartenbahntreffen, das Museumsgartenfest, der große Dampftag und die Weihnachtsausstellung mit dem Werdauer Krippenweg finden hier statt.

Naturalienkabinett und Stadtmuseum Waldenburg

Das Waldenburger Naturalienkabinett zählt zu den ältesten naturkundlichen Museen in Deutschland, dessen Originaleinrichtung sich bis heute erhalten hat.

Das Naturalienkabinett wurde um 1840 von Otto Viktor I, Fürst von Schönburg-Waldenburg als öffentliches Museum gegründet. Als Grundstock für die Sammlung kaufte der Fürst die bedeutsame Naturalien- und Kunstkollektion der Leipziger Apothekerfamilie Linck, deren Anfänge bis in das 17. Jahrhundert zurückgehen.

Die untere Etage dient heute als Stadtmuseum. Die obere Etage beherbergt seit der Erbauung das Naturalienkabinett. Die Ausstellung mit historischen Vitrinen und über 8 000 Exponaten versetzt den Besucher zurück in die Zeit der Museumsgründung vor über 160 Jahren, in ein "Museum im Museum". Zu sehen sind naturkundliche Exponate, Kuriositäten, Fossilien und Minerale, astronomische Instrumente, Mumien und vieles mehr aus der Naturalien- und Raritätensammlung der Apothekerfamilie Linck.

Neben der Linck-Sammlung erwarb der fürstliche Museumsgründer weitere naturkundliche Sammlungen des 19. Jahrhunderts, darunter zwei umfangreiche Vogelsammlungen aus Greiz und Breitenbach (bei Meerane).

Zum Museum gehört ebenso eine stadtgeschichtliche Sammlung, die seit 1935 im Museumsgebäude untergebracht ist. Zu finden sind hier Zeugnisse des Waldenburger Alltagslebens und des Handwerks. Den Schwerpunkt bildet die Geschichte der seit Anfang des 14. Jahrhunderts heimischen, weithin über die Grenzen der Stadt bekannten Steinzeugproduktion der Töpfer.

Priesterhäuser Zwickau

Die Priesterhäuser in Zwickau, welche 1521 erstmals in einem Ratsprotokoll so genannt wurden, sind vier zweigeschossige Häuser mit für die spätmittelalterliche Bauweise typischen steilen Satteldächern. Sie bilden ein geschlossenes bauhistorisch wertvolles Ensemble, dessen Ursprünge im 13. Jahrhundert liegen. Damit zählen sie nachweislich zu den ältesten erhaltenen städtischen Wohngebäuden Deutschlands.

Die Priesterhäuser stellen keine Bürgerhäuser im eigentlichen Sinne dar. Sie wurden als Wohnung für die niedere Geistlichkeit der Marienkirche erbaut und später als Dienstwohnungen der Kirchen- und Schulangestellten genutzt.

Das 2003 in den historischen Bauten eröffnete und um einen modernen Anbau erweiterte Museum für Stadt- und Kulturgeschichte "Priesterhäuser Zwickau" bietet in zahlreichen Dauer- und Sonderausstellungen vielseitige Einblicke in die Vergangenheit. Besonders sehenswert sind die behutsam restaurierten Stuben, Kammern und Rußküchen, in denen die spätmittelalterliche Lebens- und Alltagswirklichkeit der früheren Bewohner für die Besucher erlebbar wird.

In der Dauerausstellung wird ausführlich auf die Baugeschichte der historischen Häuser und auf deren ehemalige Bewohner eingegangen. Aber auch Themen wie die Stadtentstehung und -entwicklung, Zünfte, Handel, Bildung, Handwerk, Archäologie und Bergbau werden hier vorgestellt. Der Reformation ist ebenfalls ein Teil der Dauerausstellung gewidmet, denn Zwickau gehörte zu den bedeutendsten Schauplätzen der reformatorischen Bewegung.

Deutsches Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain

Das Deutsche Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain ist eine in Deutschland einmalige Museumsanlage mit über 80 Gebäuden und mehr als 100 thematischen Ausstellungen auf 13 Hektar Fläche.

Die Besonderheit dieses Landwirtschafts- und Freilichtmuseums liegt darin, dass vom Gutshof mit Schloss bis hin zum Gartenschuppen der Gebäudebestand im Wesentlichen original vor Ort erhalten ist.

Den Schwerpunkt des Museums bildet die Darstellung der ländlichen Lebenswelt und Landwirtschaftsgeschichte im historischen Mitteldeutschland und der ehemaligen DDR zwischen 1890 und 1990. Vor allem im Bereich des ehemaligen Rittergutes finden sich umfangreiche Expositionen zu diesen Themen, mit zum Teil einmaligen originalen Sachzeugen, beispielsweise historische Zugmaschinen und Traktoren.

Die vergangene Lebenswelt eines Bauernhofes, einer Bäckerei, einer Dorfschule oder einer Bockwindmühle wird für den Besucher ebenso greifbar, wie die Architektur eines Mausoleums oder eines Pfarrhofes. Das Museum ist auch ein Volkskunde- und Schlossmuseum. Im Schloss selbst sind auf fünf Etagen Ausstellungen untergebracht.

Neben den baulichen Objekten und Ausstellungen in den Gebäuden gehört gleichfalls die Kulturlandschaft zur Anlage, wie der Schlosspark, ländliche Gärten, Teichanlagen, Streuobstwiesen usw.

Sonderausstellungen, thematische Führungen, Aktionstage sowie verschiedene museumspädagogische Projekte runden das Angebot für die Gäste ab. Jährlich findet ein großes Traktorentreffen im Schlosshof statt.

Museum und Kunstsammlung Schloss Hinterglauchau

Schloss Hinterglauchau wurde zwischen 1170 und 1180 mit den charakteristischen Anlagen Bergfried, Palas, Torhaus, Ring- und Zwingermauern als Burg errichtet. Reste davon sind bis heute erhalten. Um 1470 erfolgte der Umbau in ein Wohnschloss im Stil der obersächsischen Spätgotik.

Das Museum Glauchau, welches seit 1940 seinen Sitz im Schloss Hinterglauchau hat, mit seiner beachtenswerten Kunstsammlung und den umfangreichen Beständen an Historika und Militaria, gehört heute zu den ältesten und bedeutendsten Einrichtungen seiner Art in Sachsen.

Besonders nennenswert sind die historischen Möbelbestände aus vier Jahrhunderten. Sie vereinen in sich Beispiele aus Renaissance, Barock, Rokoko, Klassizismus, Empire, Biedermeier und Historismus aristokratischer Provenienz. Aber auch bürgerliches sowie ländlich geprägtes Mobiliar rundet den Sammlungsbestand ab.

Sehenswert sind gleichfalls die Grafiksammlungen Alter Meister, u. a. Dürer, Cranach, Rembrandt sowie die Kunst des 19./20. Jahrhunderts, hier Werke von Klinger, Gaul, Kolbe, Sterl, Bantzer und Böckstiegel. Hinzu kommen repräsentative Bestände an Kunsthandwerk, beispielsweise Porzellane aus der Meissner Manufaktur und aus Ostasien.

Schlosskapelle, Wagenremise, unterirdisches Gangsystem, historische Hofküche und Angstloch zum Verlies gehören zu den Segmenten, die den "Themenpark Schloss" und den Organismus der Hofhaltung verdeutlichen sollen.

Darüber hinaus finden Sonderausstellungen, Sonderführungen, Vorträge und Konzerte statt.

Heimatmuseum Gerth-Turm St. Egidien

Das turmähnliche Gebäude wurde 1716 erstmals als "Speicher" urkundlich erwähnt. Nach Einschätzung des Denkmalschutzes erfolgte der Bau aus Bruchsteinmauerwerk bis zu einem Meter Dicke und schießschartenartiger Fenstergestaltung um das Jahr 1450. Nach einem Brand wurde der Dachstuhl kurz nach 1720 erneuert, wobei sonderbarerweise die verkohlten Balken der alten Holzkonstruktion unter der neuen stehen gelassen wurden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass in Notzeiten der Getreidespeicher gleichzeitig Zufluchtsort war. Auch im Zweiten Weltkrieg diente das Kellergewölbe als Luftschutzraum für die Besitzer und Nachbarn.

Zum Heimatfest 1956 wurden die untersten Räume des Gerth-Turms erstmals für eine ortsgeschichtliche Ausstellung genutzt.

Seit 1979 beherbergt der Turm die von Natur- und Heimatfreunden geschaffene Heimatstube. In zehn Ausstellungsräumen mit einer Gesamtfläche von 423 Quadratmetern sind kulturhistorisch wertvolle Gegenstände aus vier Jahrhunderten über Haus, Hof, Gewerbe, Landwirtschaft und Schulwesen zu besichtigen.

Mit der im Oktober 1993 vorgenommenen Umbenennung in Heimatmuseum erfolgte eine systematische Erweiterung der Exposition durch die Einbeziehung der angrenzenden, nach einem Brand im Jahre 1930 neu aufgebauten Scheune.

Besondere Sehenswürdigkeiten sind beispielsweise eine orthopädische Hufeisen-Sammlung, eine Schaukelbadewanne mit Dampferzeuger, eine Skatkartenputzmaschine, eine eiserne Truhe mit zwölf Zuhaltungen und zwei große, bemalte Ofenkacheln um 1800 (Unikate).

Heimat- und Bergbaumuseum Reinsdorf

Der Kohlenabbau begann um 1540 auf Reinsdorfer Flur. Nach nur vereinzelten Grabungen und Schürfungen im 17. Jahrhundert wurde die Steinkohle im 18./19. Jahrhundert ein begehrter Brennstoff.

Als Zeuge des Steinkohlenbergbaus in Reinsdorf ist der Förderturm des Morgensternschachtes II weithin sichtbar. Der am 3. Juli 1997 gegründete Heimatverein und der Gemeinderat Reinsdorf hatten sich das Ziel gestellt, zur Wahrung des kulturellen Erbes des Ortes den Förderturm des Schachtes als Heimat- und Bergbaumuseum auszubauen.

Die Eröffnung des Museums im Turm fand am 9. Oktober 1999 statt. Auf vier Etagen können Ausstellungen über den Bergbau des Zwickauer/Reinsdorfer-Reviers und die Ortsgeschichte von Reinsdorf besichtigt werden. Zu sehen sind u. a. eine Vielzahl Lampen, sprich Geleucht der Bergleute, Messgeräte der Markscheiderei, Schachtsignalanlagen, Ausrüstungen der Grubenwehr und persönliche Gegenstände des Bergmanns einschließlich vieler Bilder und Dokumente.

Auch Erwerbszweige des Handwerks wie Wirken, Spinnen, Weben, Schmieden, Drechseln und Schustern waren im Ort ansässig und werden durch interessante Exponate sichtbar.

Im Eingangsbereich ist ein Blick in die „Schachtröhre“ und auf typisch bergmännisches Gezähe möglich. Die zweite Etage ist für wechselnde Sonderausstellungen und die Fossilien reserviert. Eine Aussichtsplattform und das Freigelände mit Bergbaugroßgeräten erweitern das Spektrum des Museums.

Die Vereinszimmer, als Grubenbaue ausgebaut, können für Veranstaltungen bis 30 Personen gemietet werden.